В областном центре есть мастерская, которая этим занимается

Тюменский ковровый промысел в 2024 году отметил свой юбилей – 300 лет назад были найдены первые упоминания о коврах, продававшихся на ярмарке. «МегаТюмень» решила узнать, как сейчас обстоят дела с этим. Тем более что местные власти в последнее время активно продвигают бренд «тюменский ковер». Значит, не все плохо?

История тюменского ковра

Сибирское ковроткачество уходит своими корнями в XVII-XVIII века. По одной из версий, происхождение сибирского ковра на территории Тобольской губернии произошло в результате объединения двух культур: славянской и бухарско-восточной. Изначально русский ковёр был гладким, но после появления бухарских махровых изделий местные мастерицы объединили свою русскую традицию с бухарским способом завязывания узла. Со временем таких изделий становилось всё больше, так появились махровые ковры.

Этот народный промысел развивался довольно быстро. Тюменские ковры ручной работы стали излюбленным товаром не только на местной ярмарке, но и за пределами региона. Ковры отправлялись на продажу в Ишим, Москву и Санкт-Петербург. Особенно своей красотой и качеством ценились ковры каменских мастериц, а Каменка считалась ковровым центром. Практически в каждом доме стоял ткацкий стан.

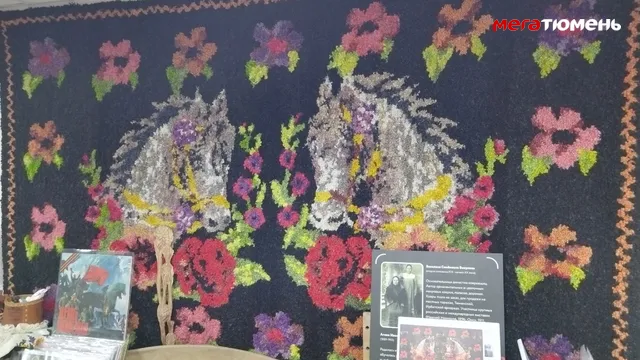

Традиционный тюменский ковер сочетает в себе черный фон, символизирующий землю, и яркие цветы как символ процветания сибирской земли, её плодородия и щедрости. Сами ковры создаются из овечьей шерсти, но был период, когда использовали и коровью.

Период расцвета ковроткачества в Тюмени пришёлся на XIX век. В конце XIX – начале XX веков ковры представляли на различных выставках, где они завоёвывали общенародную любовь, получали призовые места и награды. Например, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже ковёр Василисы Викуловой из села Каменка получил Гран-при за яркую выразительность и читаемый национальный характер. И даже на картине Василия Сурикова «Взятие снежного городка» был изображён настоящий тюменский ковёр.

В период Великой Отечественной войны ковровый промысел угас, и смог вновь обрести былую славу в 1960-70-е годы, когда произошёл новый всплеск ковроткачества. Практически все женщины юга Тюменской области занимались этим ремеслом.

Настоящее время

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

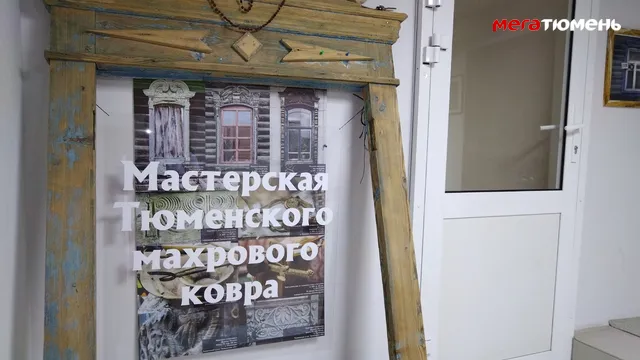

– Наша мастерская начала свою работу относительно недавно, с 2021 года. Цель – это не просто возрождение, а популяризация народного ковроткачества и сохранение традиций, технологии изготовления традиционного народного ковра. Я потомственная ковровщица: моя мама, бабушка, прабабушка ткали ковры, поэтому технология их создания для меня очень близка. Мы вдохновляемся работами наших предков. Например, ковёр с конскими головами в нашей мастерской – это ковёр Анны Ивановны Квасниковой из села Каменка. Он считается одним из старейших на нашей сибирской земле. Был воссоздан по копии музейного образца, который хранится в фондах музея имени Словцова, из шерсти наших сибирских овец, – поделилась руководитель этнографической ремесленной мастерской «Тюменский махровый ковёр» Наталья Денисова.

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

Мы попросили Наталью также рассказать о технологии изготовления тюменского махрового ковра.

– Они создаются преимущественно из шерсти сибирских овец. Изначально это была шерсть романовской породы – она считается полугрубой, достаточно колючей. Многие могут вспомнить её по бабушкиным колючим носкам. Шерсть подготавливают, убирают крупный мусор, расчёсывают и делают нитки. Эти нити потом стирают и красят в нужные оттенки. Далее ковёр создаётся на ткацком станке путем завязывания узлов цветными нитями. Дело это довольно длительное: ковер размером 1,5 на 2 метра будет изготавливаться примерно полгода, – пояснила женщина.

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

А какие же краски используют для окрашивания нитей?

– Раньше для покраски нитей использовали красители, которые получали из растений: для черного – кора дуба с железиною (ржавой водой), листья берёзы или крапивы могли дать зелёный цвет, жёлтый получали из листьев пижмы, оранжевый – из зверобоя, а красный цвет из корня марены. Позже начали использовать заграничные бухарские красители, например, индиго. Сейчас для своих изделий мы используем кислотные красители, которые разрешено применять в домашних условиях, и закрепляем цвет кислотой (уксусом), – объяснила Наталья.

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

-

!

Автор фото: Екатерина Радченко

Сейчас мастерская проводит увлекательные экскурсии и мастер-классы для всех желающих почувствовать себя настоящим ковровщиком и узнать много нового и интересного об истории народного коврового ремесла.